Outlook REST API の試し方

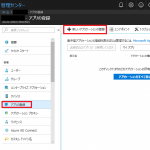

Outlook REST API は 2022/11/30 で廃止されることがアナウンスされています。既に Azure AD への Outlook REST API を使用する新しいアプリの登録もできなくなっています。これからアプリケーションを開発する場合は、Microsoft Graph を使用してください。 Outlook REST API を試すには Outlook Sandbox を使用するのが簡単です。ですが自分で用意した Client ID を使用したり、アプリケーションの権限を使用したりすることはできません。また Outlook Sandbox も 2020 年いっぱいで...